園外保育

園行事レポート

園外保育やいろんな園行事の報告ページです。

園外保育(遠足)は、ほぼ毎月行きます。季節や自然を感じ、集団行動や公共の場でのマナー等をしっかり学ぶ場にしています。

幼児期から様々な経験を積み重ねています。

2026年2月13日 お菓子作り(バレンタインデー)

今年もバレンタインデーにちなんで、みんなで「お菓子作り」をしました。この日をとても楽しみにしていた子どもたち。食品を扱う時のお約束を学んだあと、作業開始。ビスケットの上にチョコや小さい砂糖菓子などを各自楽しみながら工夫してトッピング。かわいいチョコビスケットをたくさん作って、ラッピングしてお家に持ち帰り食べました。大きい子だけでなく、1歳児さんたちも小さくてかわいい手で夢中でトッピングしていました。

2026年2月 雪遊び

広島市内でも10センチを超える大雪が降った翌日も、子どもたちは元気に登園。「雪遊び」をかねて、お散歩に出かけました。ガチガチに凍った歩道を恐る恐る歩いたり、雪合戦をしたり・・・。雪と戯れながら?寒さも忘れて楽しんできました。

2026年2月2日 職場見学(牡蠣打ち)

2月2日(月)、年長さんは今年も社会学習の一環で職場見学に行きました。見学したのは、牡蠣(かき)を養殖・加工・販売する会社(「米康水産」さん)。牡蠣打ち作業場を見学させていただいたあと、一人ずつ牡蠣打ちに挑戦。牡蠣打ちのコツを教えていただき、力を込めて硬い殻を道具でこじ開け、殻の中からプリプリの牡蠣を取り出し・・・。「お~出てきた~!」と感激する子どもたち。「楽しい~」と何個も牡蠣打ちを体験させていただきました。そのあと、実際に牡蠣を水揚げしに行く作業船にも乗せていただき、船内でいろんなお話しを伺いました。寒風の中、屋外で作業されている方々もいらっしゃって、牡蠣を身近に感じ、お仕事の大変さも感じ取ったようでした。

2025年12月13日 発表会2025(保育参観)

12月13日(土)に発表会2025(保育参観)を行ないました。今年も「歌」や「劇」「けん玉ショー」などで、子どもたちの成長した姿をたくさん見ていただきました。「劇」や「けん玉ショー」では、練習してきた成果を出すことができて、参観された保護者の方々からたくさん拍手をいただき、子どもたちにとって励みになり、達成感を得ることができました。また今年は保護者が参加できるコーナーも増やし、「保護者対抗けん玉大会」や園や職員に関する「難問〇✕クイズ」などで盛り上がりました。写真は10日のリハーサル時に撮影(けん玉ショーの場面)。

2025年11月7日 みかん狩り遠足(山口県周防大島)

子どもたちが楽しみにしている毎年恒例の「みかん狩り」。山口県周防大島の『若林みかん園』で、今年も「みかん狩り」を楽しみました。有機栽培で育った「本物のみかん」。ひとくち食べただけで、子どもたちは「おいし~い!!」。10個以上食べた子もたくさんいました。1~2歳児の子も、自分でみかんを取って、皮をむいて、もぐもぐ幸せ顔。みんな好きな時にみかんを食べながら、みかんの木の間を走り回ったり、草の斜面で遊んだり・・・。自然豊かな広いみかん園の中で、気持ち良い晩秋の一日を思う存分楽しんできました。(フォトページもご覧ください)

2025年10月27日 似島遠足・似島保育園交流

10月27日(月)。秋本番の陽気の中、広島港からフェリーに乗って似島へ行きました(通算26回目の似島遠足)。そして恒例の広島市立似島保育園のお友だちと8カ月ぶりに再開し、交流を楽しんできました。午前中は似島保育園の子どもたちと一緒に似島の砂浜へ行って、海辺で貝殻拾い。午後からは似島保育園で歌を歌ったり、けん玉をしたり、ご近所の方の畑で落花生の収穫をさせていただいたり、いろんな体験をすることができました。似島保育園の子どもたちとも仲良くなり、秋の似島を思う存分楽しんできました。

2025年9月25日 第50回南観音園けん玉大会

3か月ごとに行なう南観音園けん玉大会。今回は第50回目の「記念大会」。第1回大会の優勝者でもある卒園児のけん玉名人(大学生=写真中央)をゲストに迎えて行ないました。今回もベテランの年長さんと、どんどん実力アップしてきている年中さんの戦いで大接戦が予想されていました。結果は…決勝戦は「年長さん同士」の対決となり、最後まで大接戦の素晴らしい大会になりました。日ごろから練習を重ねている子どもたち。年長さんは「うぐいすの谷渡り」「つるしとめけん」「一回転灯台」などの非常に高度な技を日々何気なく練習している子たちもいます。そんな年長さんに刺激されて、年中さんたちも「日本一周」や「世界一周」「飛行機」など難しい技を日々練習して、成果を積み重ねて自信をつけています。

2025年8月1日 広島市郷土資料館「おばけ博物館」

8月1日(金)、園外保育で広島市郷土資料館「おばけの博物館」見学に行きました。資料館の方から広島にまつわるお化け(妖怪)の説明をしていただいたあと、夏休み企画として開催されている「おばけ屋敷」へ・・・。学童の子たち(小学生)も含めて怖がる子が多かったですが、無事全員入ることができて、暗闇の中でいろんなお化け(妖怪)さんたちに会って「冷え冷え体験?」をしました。その他、常設展示の昔の暮らしにかかわるいろんな展示品も子どもたちなりに興味を示し、楽しむことができました。

2025年7月24日 夏の冷た~い「氷あそび」

連日厳しい暑さが続く中、今年も冷た~い「氷あそび」=おもちゃ入り氷遊びをしました。園の前に横付けされた冷凍トラックから、大きな氷の塊が3つ降ろされ・・・氷あそび開始! 氷の中に閉じ込められた、たくさんのおもちゃを氷をとかしながら取り出していきます。お目当てのおもちゃを目指して?氷を指でこすったり、水をかけたり硬い物で少しずつ氷を削ったり、「あの手」「この手」で氷を少しずつとかして、おもちゃを取り出していきました。炎天下でも、氷屋さんで作られた特製の氷はなかなかとけず、約2時間子どもたちは氷と戯れて、みんなで冷た~い夏の遊びを楽しみました!

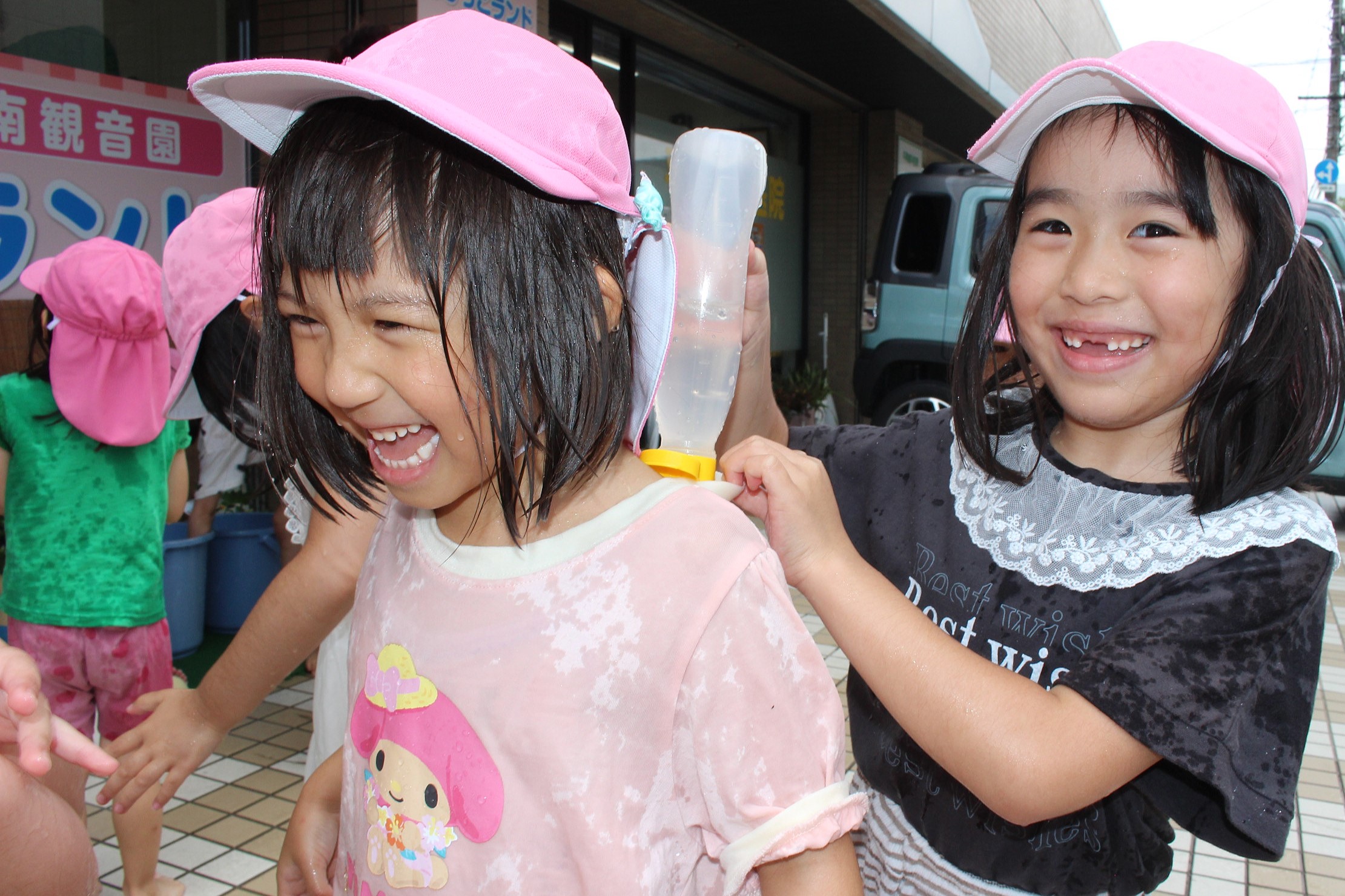

2025年7月 暑い日の水遊び

今年は梅雨明けが早く、7月に入り暑い日が多くなっています。気温が高い日は、「暑さ対策」をしっかり行ないつつ、水遊びを楽しんだり、午前中の早い時間帯に公園でセミの観察をしたりして夏の遊びを楽しんでいます。特に子どもたちは「水遊び」が大好き。全身びしょぬれ状態で、気持ち良さそうに楽しんでいます。

2025年6月25日 第49回南観音園けん玉大会

3か月ごとに行なう南観音園けん玉大会。第49回大会は、今年度最初のけん玉大会。ベテランの年長さん、そして最近どんどん実力をつけてきている年中さんたちの戦いで混戦が予想されていました。その予想通り、トーナメントは1回戦から大接戦。決勝戦はベテラン「年長さん」対「年中さん」で、経験豊な「年長さん」が優勝。日ごろの成果を落ち着いて出していました。「もしかめ」の部では、別の年長さんが何と47分37秒(6080回)の自己新記録で、大会記録に残る素晴らしい記録で優勝。最後まで集中力を発揮してお見事でした。次回は第50回目の「記念大会」にする予定です。

2025年6月下旬 夏野菜の収穫が始まりました

5月に植えた夏野菜の苗。適度の雨と日差しの恩恵で、すくすくと成長しています。特に「ミニトマト」が順調に育ち、早くも赤く実って収穫できるようになりました。先日、ミニトマトを植えた子たちが早速「初収穫」。給食の時間にいただきました。みんな「おいしい!」と自分で植えて育てたミニトマトを嬉しそうに食べていました。「枝豆」もそろそろ収穫できそうです。

2025年5月16日 岩国錦帯橋・吉香公園 遠足

5月16日(金)、岩国錦帯橋・吉香公園(山口県)へ遠足に行きました。2か月ぶりの遠足で、子どもたちは朝から元気いっぱい。初夏のおだやかな風が吹く錦帯橋を渡り、ロープウェイで岩国城がある山の上まで往復。空中散歩を楽しみました。その後、初夏の緑がいっぱいの吉香公園でお弁当を食べてエネルギーを補充。気持ちの良い吉香公園で思い思いに遊び回って、楽しい一日を過ごしてきました。

2025年5月上旬 夏野菜の苗を植えました

今年も、みんなで夏野菜の苗を植えました。土作りを終えたプランターに、ミニトマト、なす、ピーマン、きゅうり、枝豆の5種類の苗をたくさん植えました。翌日、早速「あっ、トマトに黄色い小さな花が咲いてる」と気づいた子どもたち。これから花が咲いて実がついて、実が大きくなっていく過程を観察し、6~7月にかけて収獲して、みんなでおいしくいただく予定です。毎年夏野菜の栽培を通して、「食育」の大切さを実感しています。

2025年4月 春の自然を楽しんでいます!

外遊びの気持ち良い時期になりました!お天気の良い日は、近くの公園や、天満川の土手の遊歩道まで遊びに行く日々です。道端や公園の隅には、いろんな小さな草花が咲き始め、歩きながら子どもたちは草花の観察をしています。土手の草広場にも様々な花が咲き、シロツメクサを集めて花冠を作ったり、虫探しをしたり・・・座り込んで雑草の観察をする子も。みんなで身近にある春の自然を楽しんでいます。